関東圏在住の人にはおなじみの交通系ICカード「Suica」。実は、交通系ICカードには鉄道ファン以外にはあまり知られていない、さまざまなトリビアが存在します。そこで今回は、ガチ乗り鉄の筆者が厳選した交通系ICカードのトリビアを7つ紹介しましょう。

【1】実は初期型Suicaにはおなじみの“Suicaのペンギン”がいなかった!

現在では、日本各地でさまざまな交通系ICカードが発行されていますが、日本で最初に発行されたのはJR東日本の「Suica」です。導入されたのは20年以上も前の2001年で、首都圏から少しずつ利用が拡大していきました。

そのようなSuicaですが、実は初期型Suicaにはお馴染みのマスコットキャラクターである“Suicaのペンギン”が描かれていないのをご存じでしょうか? その後、Suicaにはペンギンが描かれるようになったのですが、初期のペンギンの顔は横向きで、今とは全然雰囲気が違うんですね。

現行のSuicaではペンギンの顔がこっち向きでニッコリしており、実に可愛らしい感じになっていますので、一度自分のSuicaがどちらのペンギンなのか確認してみましょう。

こちらの写真がよく見かける現行のSuica。ペンギンがこっちに向かってニッコリしていますよね

こちらは古いSuicaで、ペンギンの顔は横向きになっています(筆者撮影)

【2】相互利用できる交通系ICカードは10種類!

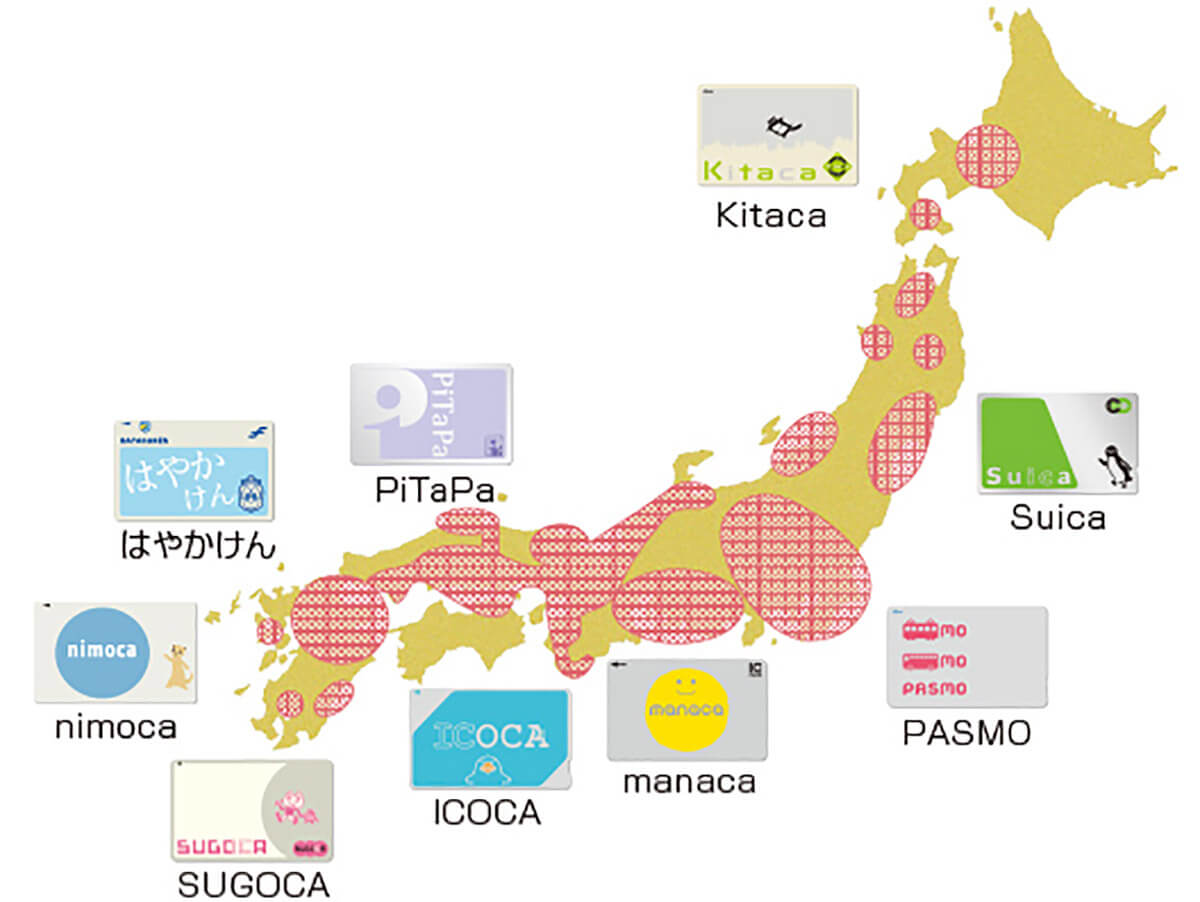

現在、交通系ICカードは日本中どこでも利用できるようになっていますが、全国で相互乗り入れを行っているカードは以下の10種類になります。

■主な相互乗り入れ可能な交通系ICカード

・Kitaca(JR北海道)

・Suica(JR東日本)

・PASMO(パスモ)

・TOICA(JR東海)

・manaca(名古屋市交通局)

・ICOCA(JR西日本)

・PiTaPa(スルッとKANSAI協議会)

・nimoca(西日本鉄道)

・SUGOCA(JR九州)

・はやかけん(福岡市交通局)

この10種類の交通系ICカードなら、基本的に日本全国で利用でき、相互に乗り入れできるようになっています。実は、日本にはJRだけでなく、地域の鉄道会社などが発行する交通系ICカードも多数存在しており、この10種類のどれかと連携することで、使えるようになっていることが多いようです。

とはいえ、地方に行くと自動改札がない駅もまだかなりあって、交通系ICカードは決して万能ではありません。また、先ほど紹介した10種類の交通系ICカードには14の利用可能エリアが設定されているため、そのエリアを跨いで使うことができないので、注意が必要になります。

こちらが日本の交通系ICカードのエリアです。意外とまだ対応していない地域があることが分かるでしょう。また、各エリアを跨いでの利用はできませんのでご注意ください(画像はJR東海公式サイトより引用)

【3】実はJR四国には交通系ICカードがない!

日本国有鉄道は1987年に「JR」と名前を変え、旅客部門は6社に分割民営化されました。そして、現在ではJR東日本やJR東海、JR西日本はもちろん、赤字路線を抱えるJR北海道でさえ交通系ICカードを独自に発行&運用しています。

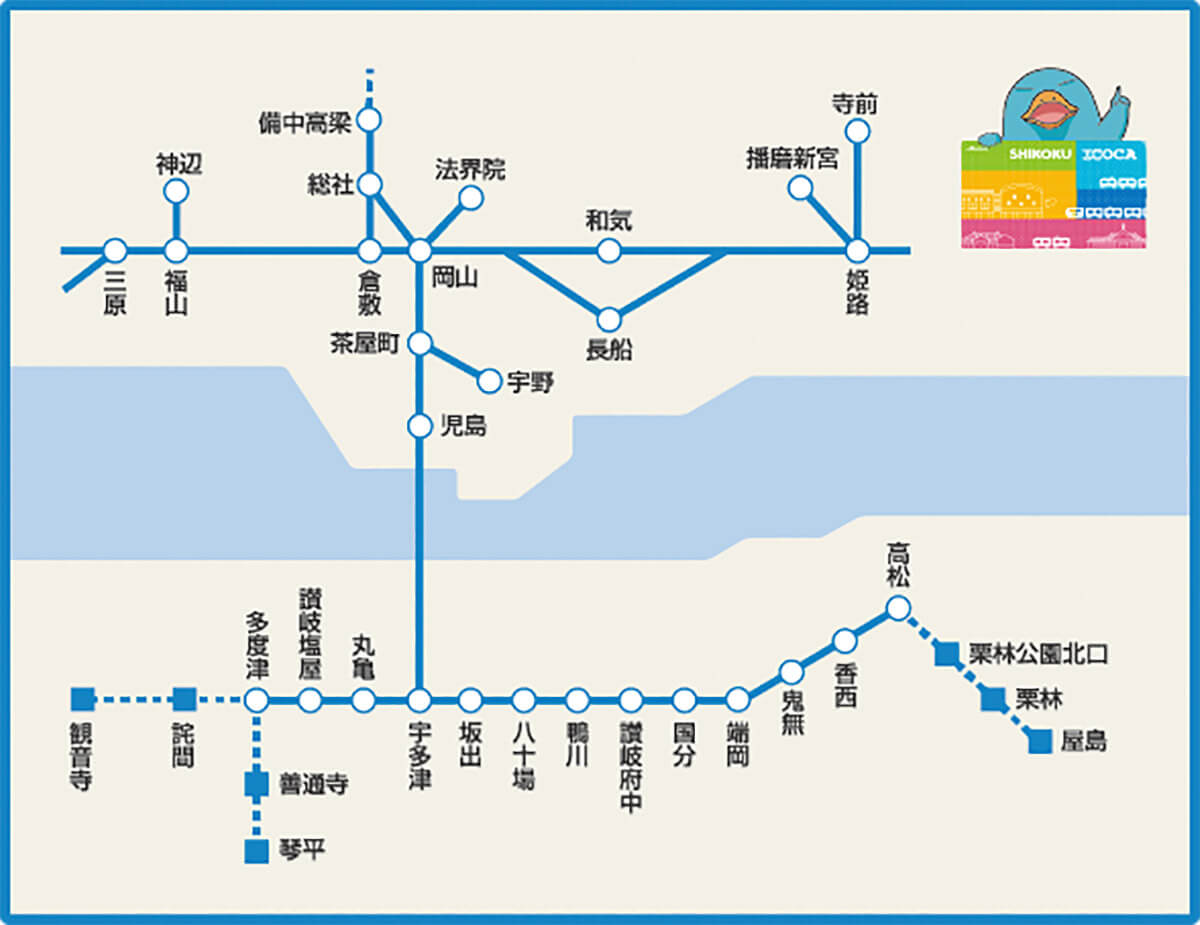

しかし、このJR6社のなかでただ1社だけが交通系ICカードを発行していないません。それが「JR四国」です。実は、JR四国では無人駅や自動改札がない駅も多いといった事情もあり、2024年7月現在でも交通系ICカードを発行していないんですね。

こちらがJR四国公式サイトで公開されている「ICOCAガイド」。交通系ICカードの利用可能駅が図になっていますが、岡山と四国を結ぶ瀬戸大橋を渡った香川県の一部しか対応していません(画像はJR四国公式サイトより引用)

現在、JR四国で交通系ICカードが利用できるのは20駅ほどありますが、それぞれの県の中心都市にあるJR徳島駅、JR高知駅、JR松山駅ですら交通系ICカードには非対応となっています。

こちらはJR高知駅です。自動改札があるので交通系ICカードが使えそうに見えますが、実は交通系ICカードをタッチする部分がないんです!(筆者撮影)

2022年に撮影したJR徳島駅ですが、こちらは自動改札すらありません。初めて見たときは驚きましたが、同時に懐かしさも感じました(筆者撮影)

もちろん、このことは四国在住の人や鉄道ファンにとっては常識なのですが、全国的には意外と知られていない事実なのです。もし、四国への旅行で電車移動される場合はSuicaやICOCAなどの交通系ICカードが使えない地域が多いことは覚えておきましょう。

ちなみに、香川県にある琴平電鉄では全線で交通系ICカードに対応しており、自社発行の「IruCa」という交通系ICカードも存在します。しかも、琴平電鉄では交通系ICカード10社と連携しているので、SuicaやPASMOなども問題なく使うことができるんですよ。

また、愛媛県松山市に本社がある伊予鉄グループでは、自社で交通系ICカード「ICい~カード」を発行していますが、2025年9月にはJR西日本のICOCAを導入することになり、サービスを終了する予定です。

こちらは道後温泉で有名な松山市内を走る伊予鉄の路面電車。交通系ICカードは自社の「ICい~カード」のみ対応で、観光客は現金かジョルダンモバイルチケットの1~4DAYパス等を利用することになります(筆者撮影)

【4】交通系ICカードの隅のくぼみは目が不自由な人が分かるようにするため

交通系ICカードの隅には“くぼみ”があるのをご存じでしょうか? 実はこのくぼみには、ひとつのものと2つのものがあります。

まず、くぼみがひとつしかない交通系ICカードは、定期券などで使われるいわゆる「記名式カード」で、本人しか使えません。次に、くぼみが2つある交通系ICカードは「無記名式カード」で、誰でも自由に利用できる代わりに、紛失した際の保証が受けられないタイプとなっています。このくぼみに違いがあることで、目が不自由な人でも、どちらか区別がつくように工夫されているんですね。

現在、JR東日本の首都圏エリアでは、新規の無記名式Suicaの発行を停止しているため、記念Suica以外ではくぼみが2つあるSuicaを入手するのが難しくなりました。

東京駅開業100周年記念Suicaは、くぼみが2つある無記名式Suicaです。首都圏ではこのような記念Suica以外では、くぼみが2つあるタイプの入手が困難になっています(筆者撮影)

【5】カオスな関西の交通系ICカードは「PiTaPa」がまとめ役!

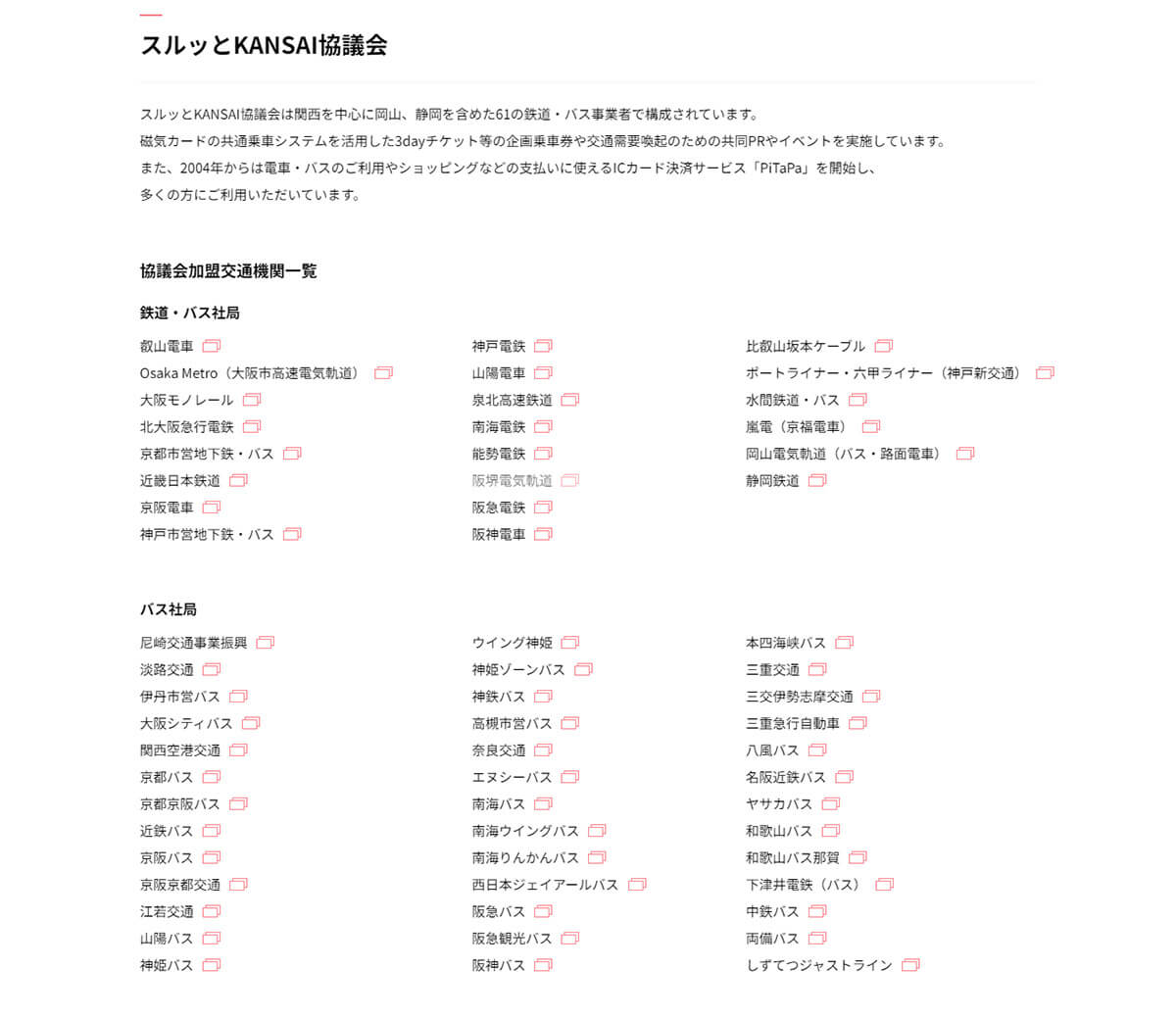

関西には実に多くの私鉄が存在しているため、現在11社が独自に交通系ICカードを発行しています。ここまで交通系ICカードの種類が増えすぎると他社との連携が取りにくいため、2006年には「スルッとKANSAI協議会」が関西の交通系ICカードを取りまとめて、「PiTaPa」と連携することになりました。

その後もスルッとKANSAI協議会に参加する交通機関は増え続け、24年7月現在では、静岡まで含む鉄道・バス会社などが61社も加盟しているんです。ちなみに、西日本ジェイアールバスは、JR西日本の完全子会社であるにも関わらず、スルッとKANSAI協議会に参加していますよ。

●スルッとKANSAI協議会(公式)は→こちら

こちらが「スルッとKANSAI協議会」に加盟している公共交通機関。東は静岡、西は兵庫までと、かなり広範囲をカバーしています(画像はスルッとKANSAI協議会公式サイトより引用)

【6】PASMOは首都圏のバスにめちゃくちゃ強かった!

先ほど関西の「スルッとKANSAI協議会」について紹介しましたが、関東では「PASMO」が各バス会社を取りまとめているのをご存じでしょうか? その数はなんと73事業者です。そもそも、PASMOは首都圏の私鉄や地下鉄などを中心に、2007年3月からサービスを開始しましたが、そのなかには京王電鉄や西武鉄道など、バスに強い会社が多かったのです。

2024年現在の参加企業には江ノ電や小田急バスなど有名観光地への路線や、川崎市交通局や千葉中央バスなど各都市の中心的なバス会社まで、さまざまな路線でPASMOが活用されています。さらにPASMOは関東を飛び越え、山梨交通や御殿場バスなども参加しており、かなり広範囲で利用できるんですね。

また、鉄道は東京メトロや東京都交通局をはじめ小田急、京成、西武、東武、ゆりかもめなど28社がPASMOに参加していて、なかには東京ディズニーリゾートの「舞浜リゾートライン」も含まれています。

●PASMO「PASMOバス事業者」は→こちら

こちらがPASMOに対応している首都圏の路線図ですが、さらにこれにバスも加わるので、全体を把握するのは困難です(図はPASMO公式サイトより引用)

【7】今後はクレカタッチ決済やQRコード決済に置き換わる?

日本全国で利用されている交通系ICカードですが、この先どうなるのか、やや不安な要素もあります。

たとえば、2024年5月には熊本の路線バスや鉄道を運行する5つの事業者が、Suicaなどの全国共通の交通系ICカードから撤退することを表明しました。全国共通の交通系ICカードを導入してから撤退する事業者が出るのは初めてのことです。

地域限定型交通系ICカード「くまモンのICカード」は継続して利用できるようですが、すでに熊本市電では、クレジットカードのタッチ決済やQRコード決済などが導入されており、2026年4月から全国共通の交通系ICカードが利用できなくなるとのこと。

現状でも交通系ICカードはJR各社のエリアを跨いで利用することができないなど、不便な部分もあるので、もしかすると、地方ではクレジットカードのタッチ決済やQRコードに移行する事業者がもっと出てくるかもしれませんね。

交通系ICカードが、かつてのオレンジカードのような存在にならないといいんですが……。

こちらは4年前に訪れた熊本市電です。現在はまだSuicaやPASMOなども利用できますが、26年4月以降は使えなくなるそうです(筆者撮影)

まとめ

いかがでしょうか? 今回は交通系ICカードのトリビアを7つ紹介しました。鉄道ファンならほとんど常識だと思いますが、一般人にとって交通系ICカードは謎だらけの存在なのです。

とくに、地方へ旅行に行ったときは、自分の交通系ICカードが使えるかどうか、毎回確認しないといけないのは面倒ですよね。いっそのこと、地方の鉄道・バス事業者はクレジットカードのタッチ決済やQRコードに移行してもらったほうが、むしろ利便性が増すのかもしれません。