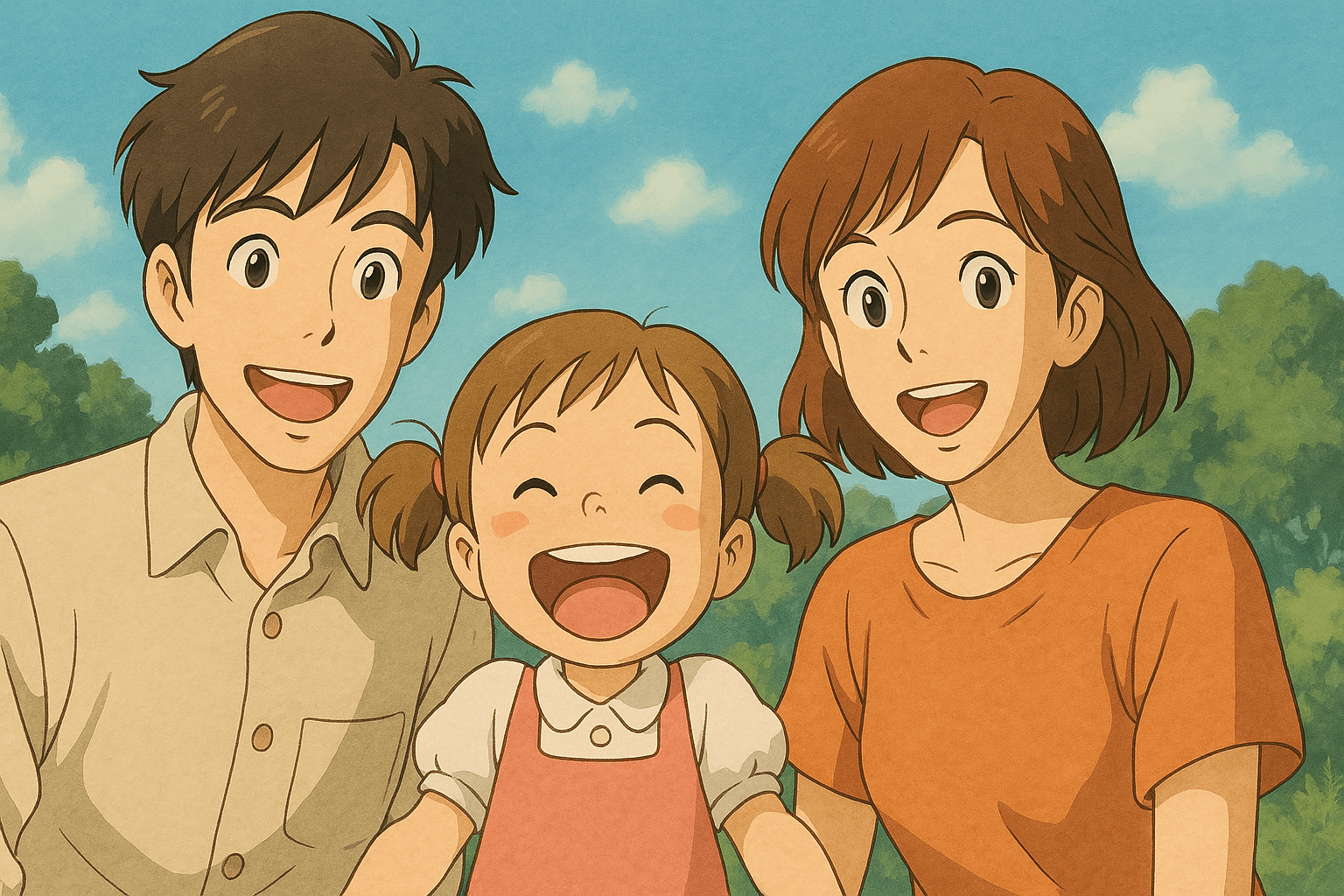

ChatGPT-4oが生成したジブリ風画像

ChatGPT-4oが生成したジブリ風画像AI技術、再び世界中の注目を浴びること。OpenAIが最新のChatGPT-4oにて提供した画像生成機能は、ジブリ風(Studio Ghibli)の画像生成に長けているため、世界中のソーシャルプラットフォームにて「ジブリ化(Ghiblification)」ブームを引き起こすこととなった。多くのユーザーが自撮り、政治家の写真、更にはミーム画像を『千と千尋の神隠し』や『となりのトトロ』風のアニメ画面に変換し、短期間で話題となり、芸術界と法曹界からAIの著作権問題に関する注目を再び集めることとなった。

ChatGPT画像生成機能の進化、アニメ風の精密な再現

OpenAIは今週、自社のマルチモーダルモデルGPT-4oに画像生成機能を正式に導入し、「これまでで最も先進的な画像生成器」と称している。当該機能はユーザーの指示に従い、写真のように実在的、さらには手描き感のある画像を生成することが可能であり、特に宮崎駿監督が設立したスタジオジブリの作風の模倣に優れており、多くのユーザーが自身や有名な画像を「ジブリ化」して競い合うこととなった。

米国テクノロジーメディア『TechCrunch』の報道によると、GPT-4oは現在、アニメ風の模倣精度において、GoogleのGeminiやxAIのGrokなどの競合製品を大きく上回っているとのこと。特にジブリの繊細なタッチと柔らかな色調の再現において、驚異的な正確性を示している。

OpenAI最高経営責任者も「ジブリ化」、ミーム化による自虐が話題に

OpenAI最高経営責任者のSam Altmanも自らこの潮流に加わり、個人のXプラットフォーム(旧Twitter)のプロフィール画像をジブリ風の肖像画に変更し、投稿にて、過去10年間AI研究に従事し、7年半は誰にも注目されず、2年半は非難され、ある朝目覚めると、突然数百のメッセージを受け取った:「見て!あなたの写真をジブリ化したよ」と述べた。

Open AI CEOのSam Altmanが先日、自身のXアイコンをジブリ化した写真に変更

このミーム的な自虐投稿は瞬く間にソーシャルメディアで拡散し、多くのユーザーも自身のAIジブリ化画像を共有し始めた。しかし、このブームは世論の反発も招き、芸術はAIによって模倣され得るのか?作風は創作者の知的財産に属するのか?という議論を引き起こした。

作風は保護対象となるか?法曹界の見解が分かれる

米国知的財産権弁護士のEvan Brownによると、「作風自体は通常、著作権保護の対象外」であるが、AIが無許可でアニメ映像を大量に使用して訓練を行った場合、著作権侵害に該当する可能性があるという。

他の弁護士Josh Weigensbergは、「AIが生成した画像に『千と千尋の神隠し』などの作品と一致する構図、キャラクターの比率や特徴が多く含まれる場合、著作権法の保護境界に触れる可能性がある」と指摘している。このような事例は米国の裁判所で実質的な審理段階に入っており、焦点は訓練データの取得が合法であるか、フェアユース(Fair Use)に該当するかという点に置かれている。

宮崎駿:これは生命への侮辱である

AIによる芸術の模倣への懸念は、アニメ界ですでに議論を呼んでいた。2016年、宮崎駿はNHKのドキュメンタリー『終わらない人:宮崎駿』においてAI生成アニメを見た後、「非常に不快に感じる」と述べ、このような創作方法は「生命そのものへの侮辱である」と強調した。

当時展示されたアニメは、ゾンビのような人物が頭部で這うものであり、宮崎駿は創作者が「苦痛」について何も理解していないと指摘した。彼は自身と障害を持つ友人との実際の交流を例に挙げ、AI創作は人間性と尊重を欠いていると批判した:「人間とは何かを理解していない」。

OpenAIはアーティストの尊重を強調するも、グレーゾーンは依然として存在

作風模倣の論争に対し、OpenAIは公式声明で、画像生成機能に制限メカニズムを追加し、ユーザーが「現代の生存アーティストの作風」を要求した場合、システムは自動的に拒否すると述べた。しかし、スタジオの作風は制限対象外とされ、ジブリ、ピクサー、ディズニーなどは「自由に参照」可能とされており、この点について多くのアーティストや評論家から「表面的な制限で実質的に緩和している」との批判を受けている。

マーベル映画の制作に携わったアーティストのKarla Ortizは公に批判している:「OpenAIはジブリのブランドとビジュアル言語を製品販売に利用している。これは搾取であるだけでなく、創作者への侮辱でもある」。

将来の創作の境界線はどこに?AIの発展が深層的な思考を促す

現在、OpenAIと『ニューヨーク・タイムズ』などのメディア機関との間の著作権訴訟は継続中である。今回の「ジブリ化」ブームは、「AIは創作責任を負うべきか」「創作作風は保護されるべきか」という議論を再び喚起することとなった。

また、Threadsにおいても多くのアーティストが、イラストレーターたちが苦心して創作した作品がAIに丸ごと学習データとして使用されながら、原創作者に一切の許諾料が支払われないことは妥当なのかと指摘している。

AIテクノロジーの写実性と普及が日々進む中、法律、芸術、創作者とプラットフォーム間の境界線は必然的に再定義を迫られることとなる。創作が安価に複製可能となり、ミームが感情的真実を超越する時、我々はAI時代の芸術倫理に向き合う準備ができているのだろうか。