新幹線などの長距離きっぷの券面を見ると、「■■■■□□□□・・・・」といった謎の記号が印字されていることがありますよね。でもこれって、いったい何なのでしょうか?

きっぷの「■■■■□□□□・・・・」は通る線路を表していた!

JRのいわゆる“マルス乗車券”の券面をよく見ると「■■■■□□□□・・・・」といった謎の記号が印字されていることがあります。

実はこれ、特定の路線を通過する乗車券にのみ記載されるもの。その区間は、東京~熱海間、米原~新大阪間、新下関~博多間の3カ所で、このうち1カ所でも通過すると、マルス乗車券に表記されるんですね。

記号の構成としては、12個セットもしくは6個セットの2パターン。12個セットの場合は、4個で1ブロック、全部で3ブロックに分かれます。また、6個セットは2個で1ブロックを示しており、こちらも3ブロックに分かれています。

それぞれの記号は、乗車する線路の種類を示しており、左のブロックから東京~熱海間、米原~新大阪間、新下関~博多間を表します。

また、記号の意味は3区間のどの線路に乗車しているかを示しています。在来線なら「□」、新幹線なら「■」、その区間を乗車していない場合は「・」となっているのです。

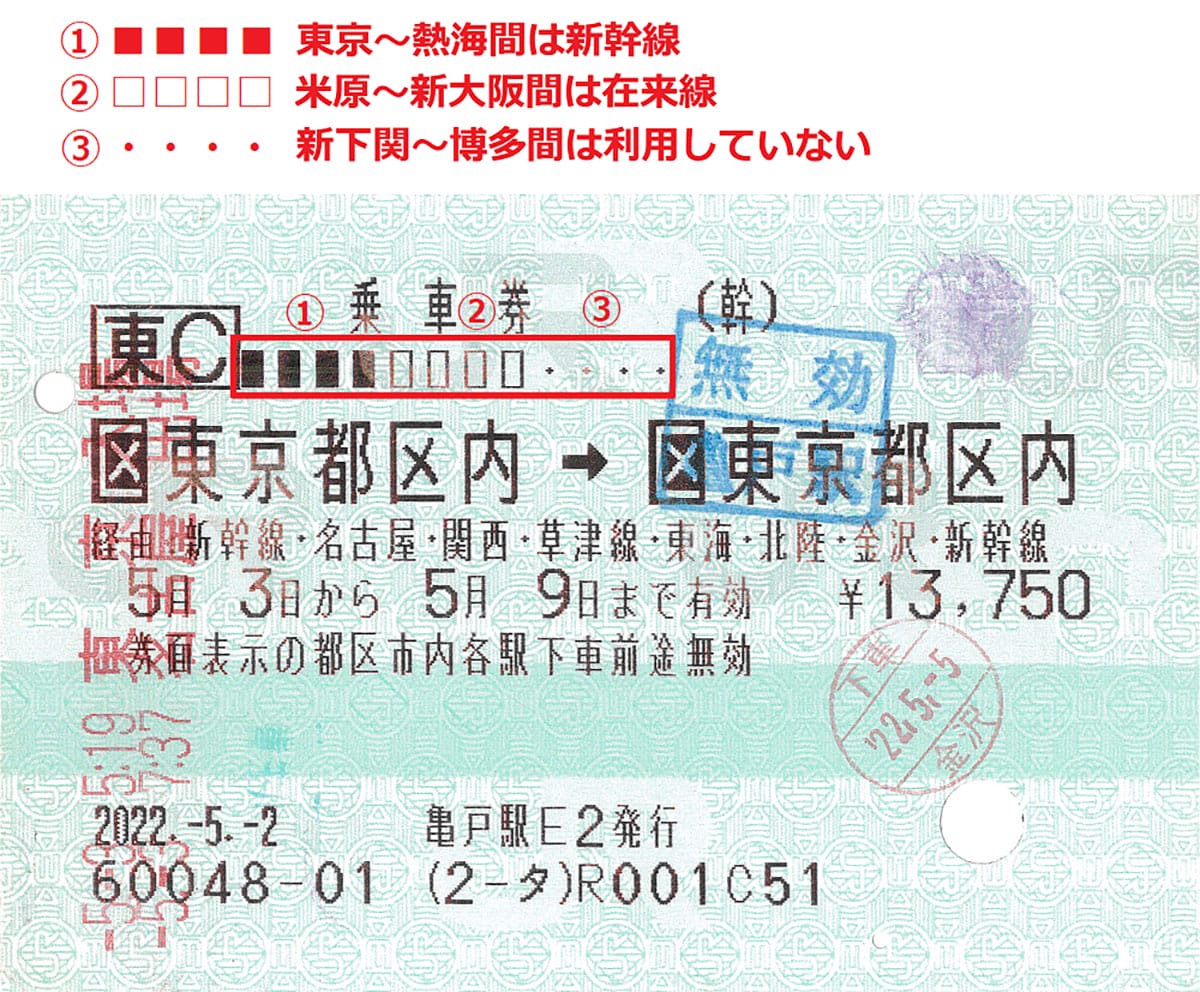

たとえば、「■■■■□□□□・・・・」という記号だった場合は、左から4つの「■■■■」が東京~熱海間を新幹線で乗車。次の「□□□□」が米原~新大阪間で在来線。最後の「・・・・」は新下関~博多間ですが、「・・・・」の場合は、この区間を乗車していないことが分かります。

この乗車券は、新幹線で東京から名古屋まで行き、そのあと関西本線と草津線を乗り継いで米原、北陸本線を経由して金沢へ向かったときのもの。そのため、記号は「■■■■□□□□・・・・」となります(筆者撮影)

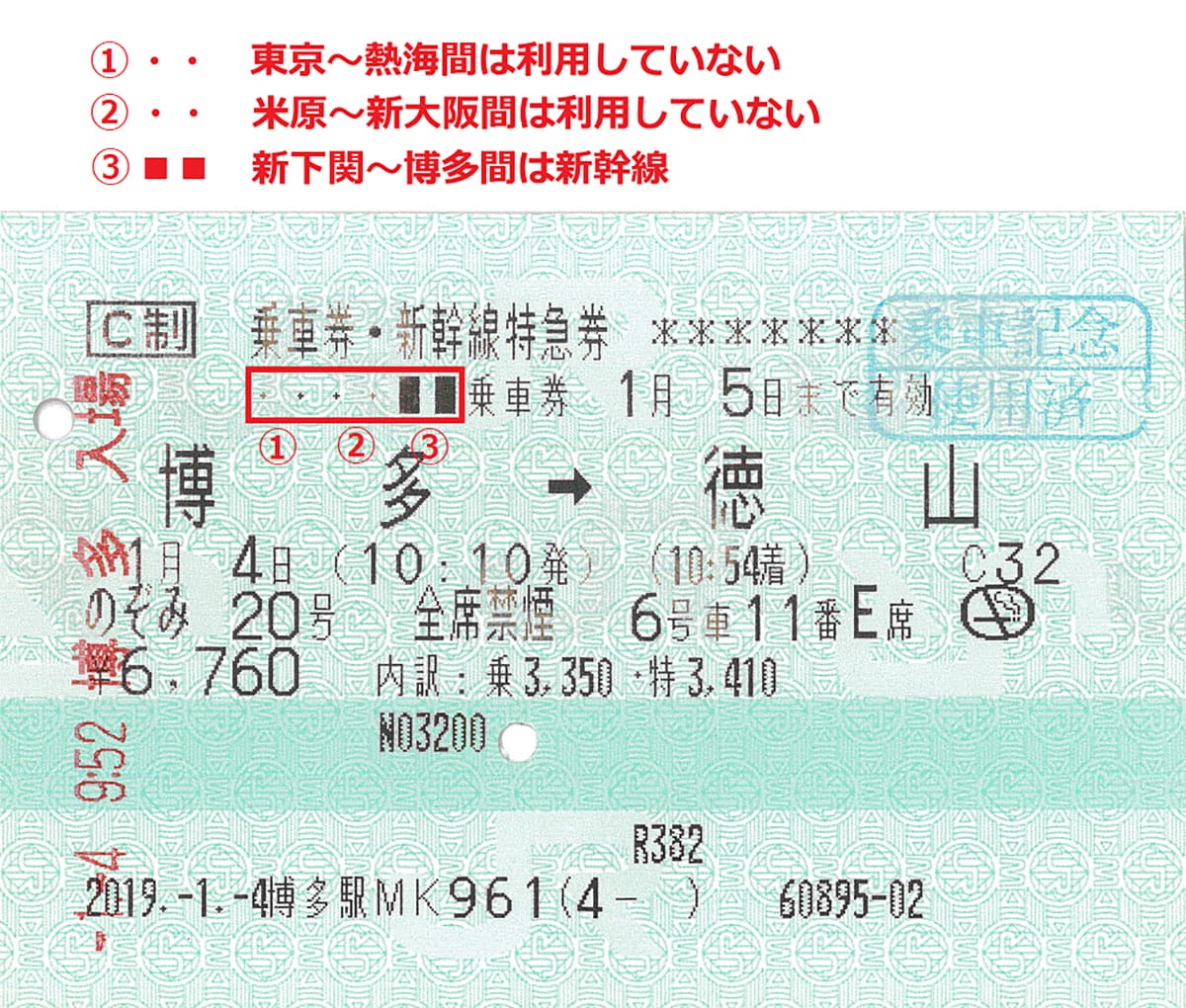

この乗車券は、新幹線で東京から名古屋まで行き、そのあと関西本線と草津線を乗り継いで米原、北陸本線を経由して金沢へ向かったときのもの。そのため、記号は「■■■■□□□□・・・・」となります(筆者撮影)  記号が6個の場合は2個で1ブロックとなります。記号の意味は12個の場合と同じなので、この乗車券では新下関~博多間を新幹線に乗車し、それ以外の区間は利用していないことが確認できます(筆者撮影)

記号が6個の場合は2個で1ブロックとなります。記号の意味は12個の場合と同じなので、この乗車券では新下関~博多間を新幹線に乗車し、それ以外の区間は利用していないことが確認できます(筆者撮影)なぜこのような謎記号が必要なの?

きっぷの謎記号の意味は分かりましたが、どうしてこのような記号が必要なのでしょうか? その理由は、先ほどの3つの区間では、新幹線と並行在来線の管轄会社が違うから。

たとえば、東京駅から新幹線で熱海駅に向かうと運賃は同じですが、新幹線はJR東海の管轄で在来線はJR東日本の管轄になります。

同様に、米原~新大阪間は新幹線と在来線の運賃は同じですが、新幹線はJR東海の管轄で在来線はJR西日本の管轄となります。

つまり、車掌さんが検札の際にきっぷを見て、新幹線と在来線の違いをすぐに見分けられるよう工夫されているんですね。

ちなみに、上記の2区間は、新幹線の乗車券で在来線に乗ったり、その逆も可能となっています。

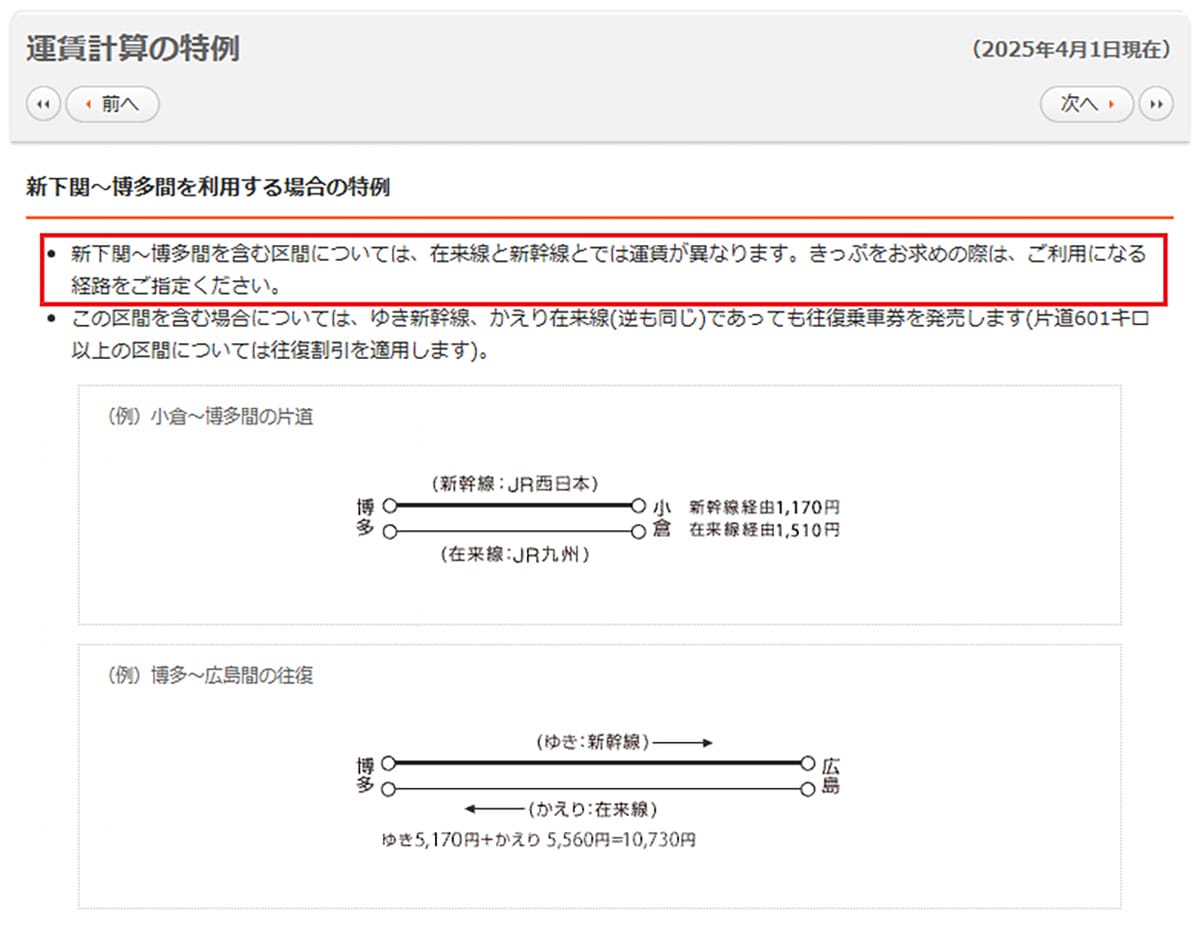

ただし、新下関~博多間は少し特殊です。新幹線の管轄はJR西日本で在来線はJR九州になりますが、この区間は在来線と新幹線の運賃が違うので、新幹線乗車券で在来線に乗ることや、その逆もできないのです。

ちなみに、新下関~博多間の料金は新幹線が1,520円、在来線は1,910円となっていて、在来線のほうが390円も高くなっていますが、特急料金を含めると、新幹線の方が結果的に高くなるんですよ。

●JR東海公式サイト「きっぷのルール」は→こちら

新下関~博多間の運賃は、新幹線と在来線で異なるため、利用する経路を指定する必要があります(画像はJR東海公式サイトより引用)

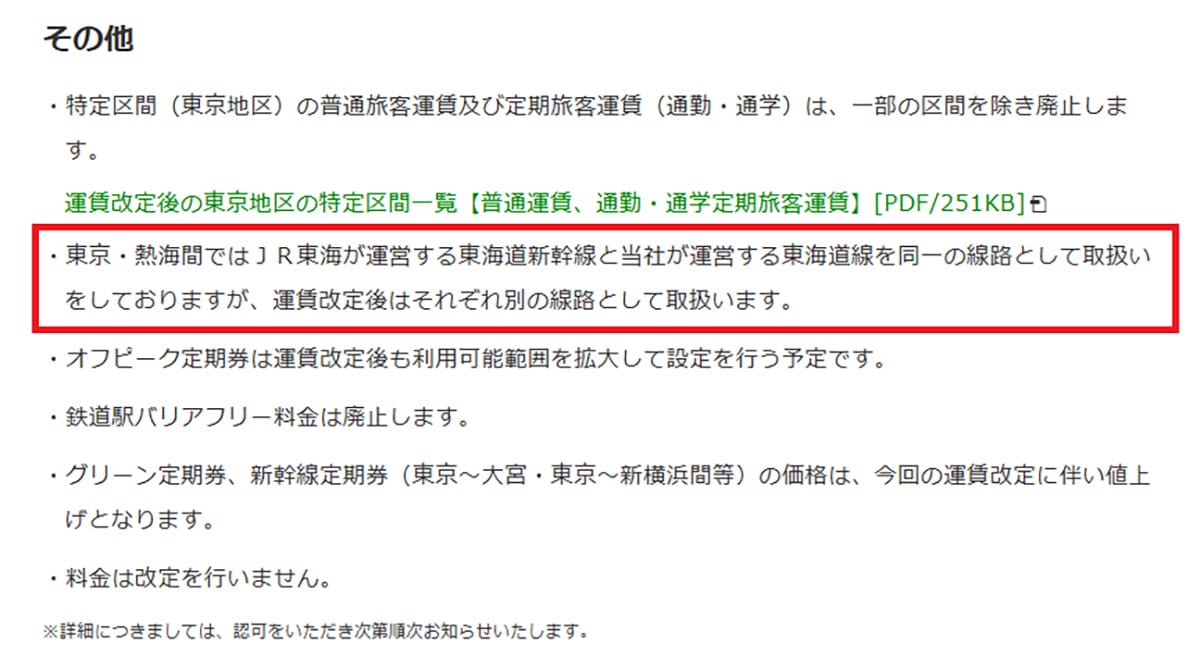

新下関~博多間の運賃は、新幹線と在来線で異なるため、利用する経路を指定する必要があります(画像はJR東海公式サイトより引用)なお、JR東日本によると、東京~熱海間の在来線の運賃は2025年4月現在で1,980円なのですが、2026年3月からは2,090円に値上げされる予定です。

また、新幹線と在来線を別路線として運用するように変更されるため、改定後は新幹線の乗車券で東海道線を利用したり、その逆もできなくなるでしょう。

●JR東日本公式サイト「運賃改定の申請のお知らせ」は→こちら

JR東日本公式サイトの「運賃改定の申請のお知らせ」には、東海道新幹線と東海道線を別の路線として取り扱うと書かれています(画像はJR東日本公式サイトより引用)

JR東日本公式サイトの「運賃改定の申請のお知らせ」には、東海道新幹線と東海道線を別の路線として取り扱うと書かれています(画像はJR東日本公式サイトより引用)まとめ

いかがでしょうか? 新幹線をよく利用する人なら、乗車券の謎記号に気づいた人もいるでしょう。

この記号は、東京~熱海間、米原~新大阪間、新下関~博多間のいずれかの場所を通過する際に乗車券に表記されます。この3区間は、新幹線と在来線でJRの管轄が違うため、どの線路を経由しているのかを確認しやすくしているんですね。

ただし、2026年3月の運賃改定では、東京~熱海間が別線路として取り扱われるようになるため、乗り鉄の筆者としては、今後どのような表記に変わるのか気になるところです。